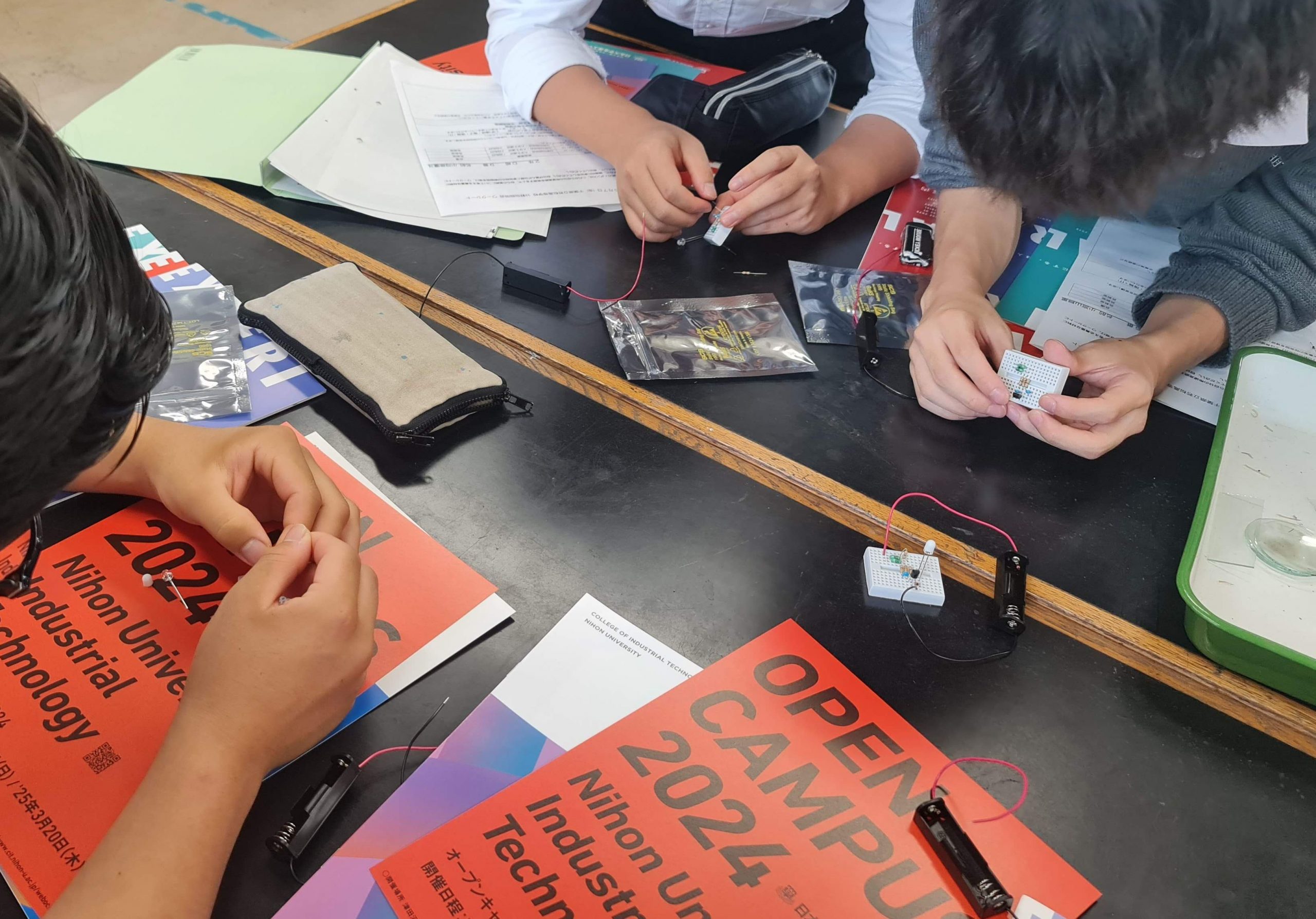

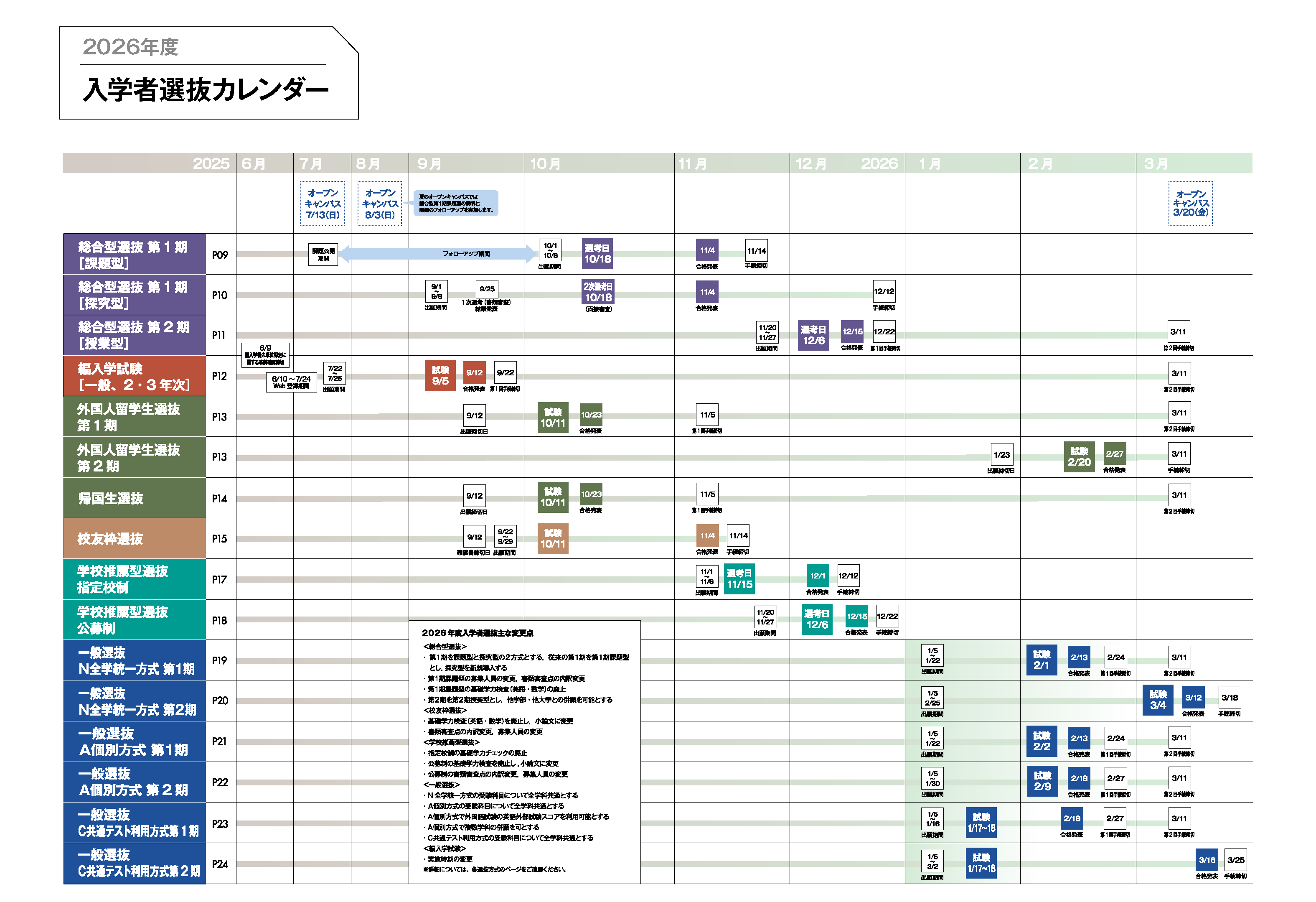

NEWS – 受験・オープンキャンパス –

電気電子工学科について

よくある質問 -FAQ-

生産工学部の電気電子工学科では、どのような資格が取れますか?

本学科は「電気主任技術者」と「電気通信主任技術者」の国家資格の認定校です。

電気主任技術者については、学科で決められた単位を取得し卒業した後、一定の実務経験を積むことで国家試験を受けずに資格を取得することができます(無試験認定)。

また、電気通信主任技術者の資格についても、所定の科目を修めることで試験の一部科目が免除される特典があります。

さらに、授業で学んだ知識を活かして、在学中に以下のような資格にチャレンジする学生も多くいます。

・第二種電気工事士

・第一級陸上特殊無線技士(無線技士)

・基本情報技術者試験(IT系国家資格) など

将来、電気・通信・情報系の業界で活躍したい人には、資格取得をしっかりサポートできる環境が整っています!

エネルギーシステムコースとeコミュニケーションコースの特徴はなんですか?

それぞれのコースでは、学べる内容の“得意分野”が少し異なります。

エネルギーシステムコースは発電・送電・電気機器などの「電力系」の分野を中心に学びます。

社会インフラやエネルギーに興味がある人におすすめです。

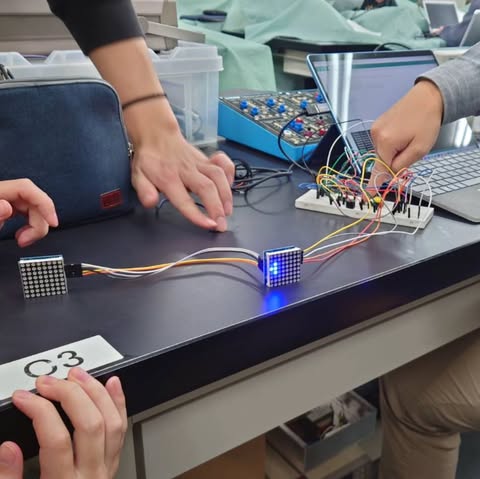

eコミュニケーションコースは、電子デバイスや情報処理など「デバイス・情報系」の分野をメインに学びます。

コンピュータや通信技術に興味がある人に向いています。

ただし、どちらのコースを選んでも、他コースの専門科目を履修することができます。

資格取得の条件も共通で、どのコースでも同じようにチャレンジできます。

また、ゼミナール(少人数制授業)や卒業研究の配属も、コースに関係なく自由に選べます。

つまり、「このコースに入ったらこの道しか選べない」というわけではありません。

自分の興味や将来の目標に合わせて、柔軟に学べる環境が整っています。

エネルギーシステムコースとeコミュニケーションコースのコース分けはどのように行うのですか? 各コースに定員はあるのですか?

コース分けは1年生の最初のガイダンス時に行われます。

学生一人ひとりが自分の希望するコースを自由に選ぶことができ、定員はありません。

希望が集中しても抽選などは行わず、全員が希望通りに配属されます。

参考までに、毎年のコース選択の傾向は次のようになっています。

🔹 eコミュニケーションコース:約6~7割の学生が選択

🔸 エネルギーシステムコース:約3~4割の学生が選択

また、入学後に興味が変わった場合も、コースの変更が可能です。

担任の先生との面談を通して手続きを行えば、在学中にコースを変更することができます。

※ただし、一度変更したコースを再び変更すること(=二度目の変更)はできませんので、ご注意ください。

就職で学校推薦はありますか?

はい、本学科では学校推薦による就職のチャンスが豊富にあります。

例年、就職を希望する学生の人数を上回る数の求人が届いており、電気・電子・情報系の技術職を中心に、全国の企業から高い評価を受けています。

学校推薦とは、大学が企業と信頼関係を築いていることで成立している制度で、選考が比較的スムーズに進むケースが多いのが特徴です。

ただし、すべての学生が推薦を使うわけではありません。

希望の業界や職種によっては、自由応募(自分で企業を選び直接応募)を選ぶ学生も多く、どちらの方法でもしっかりサポートしています。

進路指導やキャリアサポートも充実しており、一人ひとりの希望に合った就職活動ができる環境が整っています。

推薦制度を活用したい人も、自分の力でチャレンジしたい人も、安心して進路選択ができるのが本学科の強みです。

大学院に進学する人はどれくらいいますか?進学するメリットはなんですか?

近年は毎年25人〜35人くらいの学生が大学院に進学しています。

大学院に進学すると、専門分野をより深く学び、自分の興味を突きつめた研究ができるようになります。

大学で学んだ基礎を土台に、より実践的・高度な内容にチャレンジすることができます。

また、大学院では企業や研究機関と連携したプロジェクトに参加できることもあり、実社会とつながった経験を積めるのも大きな魅力です。

進路面でもメリットは多く、大学院修了生は以下のような進路に進むケースが多いです。

・ 研究職や開発職など、より専門性の高い職種への就職

・ 大手企業や技術系公務員など、大学院卒を前提とする採用枠へのチャレンジ

・ 大学教員や研究者として、さらに高度なキャリアを目指す

もちろん就職は学部卒でも可能ですが、「専門性を活かして働きたい」「研究が好き」「将来の選択肢を広げたい」という人には、

大学院進学はとても有意義な選択で、学科全体で大学院進学をサポートしています。

数学や物理が苦手なのですが授業についていけますか?

ご安心ください。数学や物理に苦手意識がある人でも、しっかりと授業についていけるようなサポート体制を整えています。

本学科では、授業で高校数学(特に微分・積分)や高校物理(力学や電気・エネルギー)を基礎として扱う科目もあるため、

高校で学ぶ数学III、数学C、物理基礎、物理の基本的な内容まで理解しておくことが望ましいです。

しかし、入学前にこれらの科目を履修していなかった方や、理解に不安がある方向けに、入学前の講習会(プレ講座)を用意しています。

さらに、入学後もアカデミックアドバイザーの先生による個別サポートがあり、分からないことを気軽に質問できる環境が整っています。

また、先生ではなく先輩に質問できる「メンター制度」もあり、「頑張って追いつこう」という気持ちがあれば、必ず力を伸ばしていけます。

数学や物理が得意でないことを理由にあきらめず、興味を大切にして挑戦してみてください。

私たち教員も、あなたの頑張りを全力でサポートします!

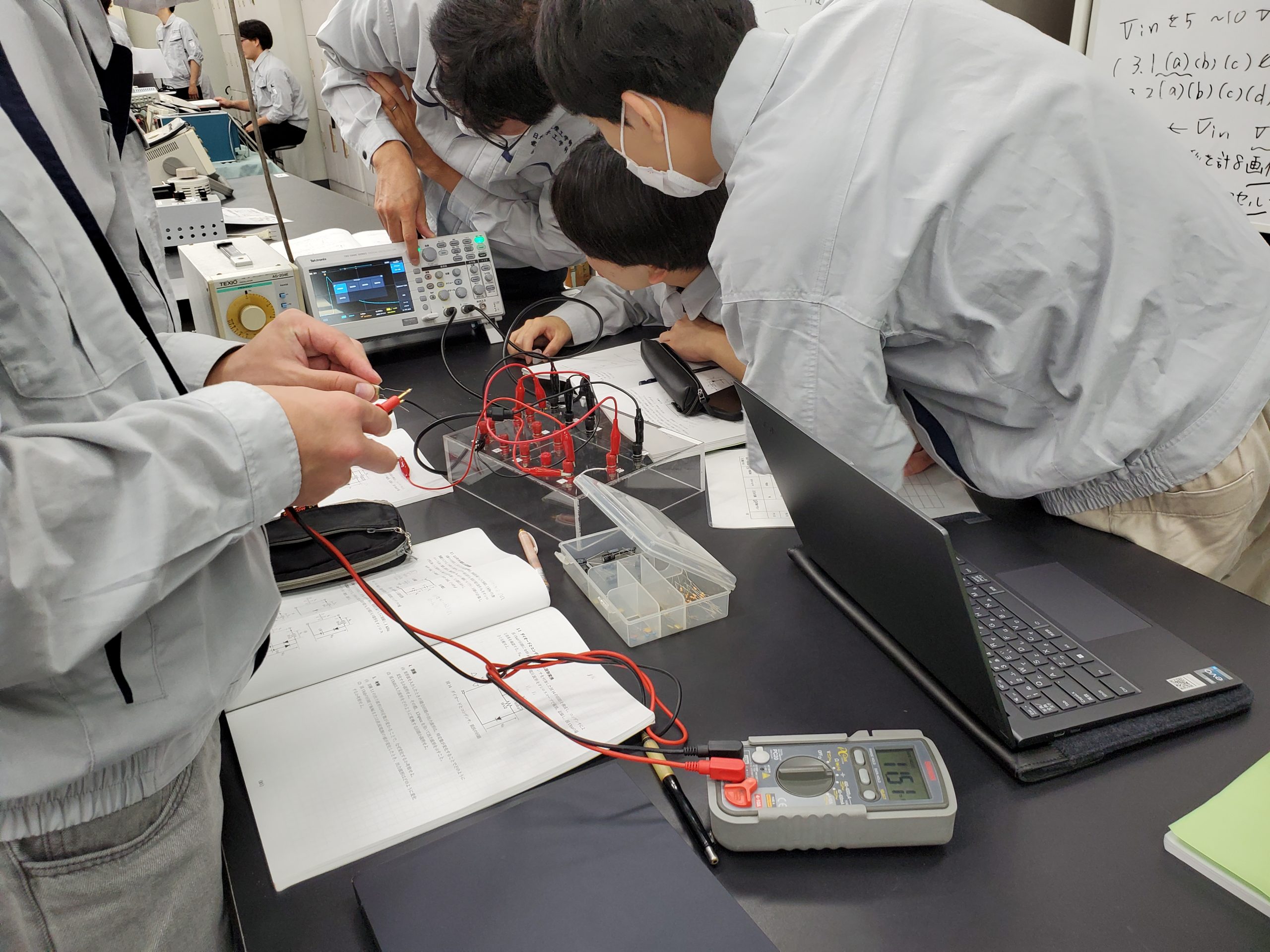

研究室は何年生から配属されますか?

研究室には、4年生から配属されます。

配属された研究室で1年間、卒業研究に取り組むことになります。

また、3年生の後期(第4クォーター)には、「ゼミナール」という少人数制の授業があり、学生はそれぞれの研究室に分かれて、各研究室のテーマや研究の進め方について事前に学ぶ機会があります。

このゼミナールを通じて、自分に合った研究室を見つけたり、関心を深めたりする学生が多く、実際にそのまま同じ研究室を卒業研究でも希望するケースがよく見られます。

ただし、ゼミナールで選んだ研究室とはまったく別の研究室を卒業研究で選ぶことも可能です。

ゼミナールや卒業研究の研究室配属は、基本的にGPA(成績の平均値)順で決まります。

そのため、希望の研究室に入るためには、日頃の授業やテストをしっかり頑張ることが大切です。

学外(企業や他大学)との共同研究の機会はありますか?

はい、企業や他大学、研究機関などと共同研究を行っている研究室が数多くあります。

中には、日本国内だけでなく、海外の大学・研究所と連携して研究を進めている研究室もあります。

こうした共同研究に参加すると、大学の枠を超えた実践的な研究活動を体験することができます。

特に大学院に進学した学生は、共同研究先の企業にそのまま就職するケースもあり、進路にもつながる大きなチャンスとなっています。

どの研究室がどんな企業・大学と関わっているかは、研究室ごとに異なります。

ぜひ入学後、興味のある分野を担当している先生に直接話を聞いてみてください。

実際のプロジェクトの内容や、共同研究の進め方などを知る良いきっかけになります。

なお、学外との本格的な共同研究に参加するには、大学院に進学してからの参加が前提となることも多いため、こうした機会に挑戦したい人は大学院進学を視野に入れておくのがおすすめです。

就職活動はどのようなサポートがありますか?

本学科では、「生産実習」(インターンシップ)が3年生の必修科目となっており、就職活動に向けた準備を早い段階から進めることができます。

この授業では、実際の企業での就業体験を通じて、社会人としての心構えやビジネスマナー、履歴書の書き方などを実践的に学べます。

さらに、学部全体の取り組みとして、次のような就職支援プログラムが充実しています。

・ SPI対策講座(就職筆記試験対策)

・ 面接練習講座(個別・集団面接の模擬体験)

・ 自己分析や業界研究セミナー

・ 公務員試験対策講座(国家・地方公務員を目指す人向け)

また、毎年11月には「企業研究会」が開催され、多くの企業の担当者が大学に来校し、学内で企業説明会や質疑応答を行います。

学生にとっては、就職先選びの視野を広げる絶好の機会です。

このように、民間企業・公務員のどちらの進路にも対応した、きめ細かな就職サポート体制が整っています。

一人ひとりが自分の希望する進路を実現できるよう、キャリアセンターと教員が連携して全力でバックアップしています。