電気を作る

電気を使う

電子を使う

エンジニアの未来

学科概要

Department Overview

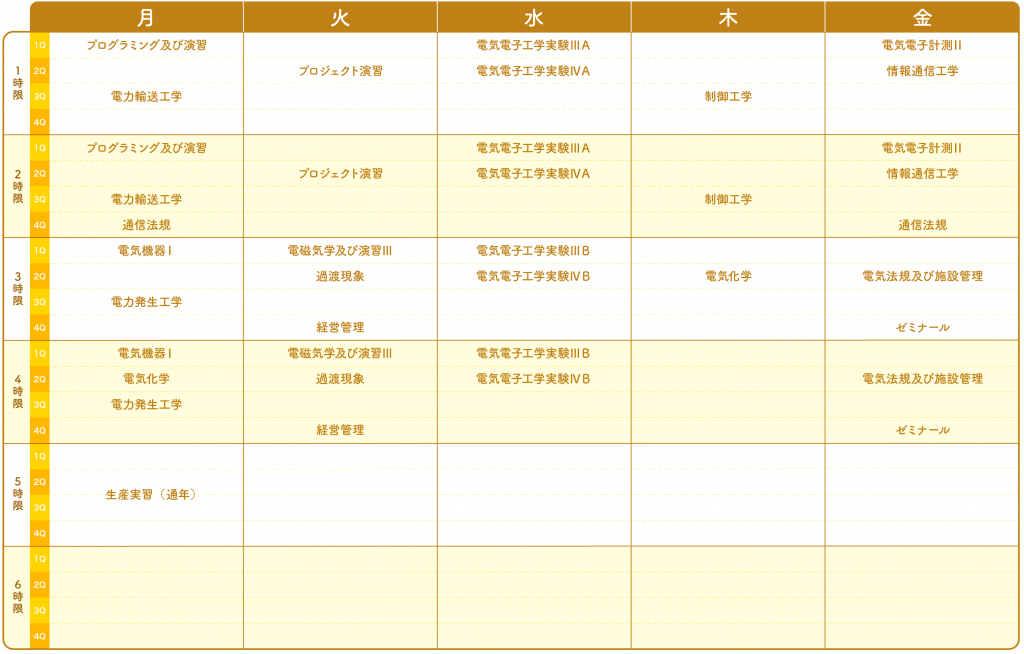

電気電子工学科では、

エネルギー・エレクトロニクス・情報通信の

3つの分野を柱に、先端的な技術者として

活躍するために必要な基礎力を

養成することを重視しています。

学べる

エネルギー・エレクトロニクス・

情報通信の3分野を体系的に学び、

先端技術に対応できる基礎力を

身につけます。

可能性を体感

電気は機械を動かし、

光や熱を生み出します。

電子の動作を活用すれば、

情報処理や通信など、

幅広い分野で役立ちます。

2つのコース

電気電子工学科では、

エネルギーシステムコースと

eコミュニケーションコースを設置。

学生の希望に応じた専門分野を選び、

より学びやすい環境を整えています。

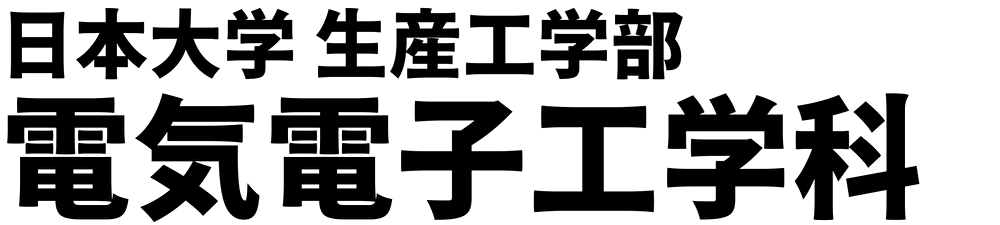

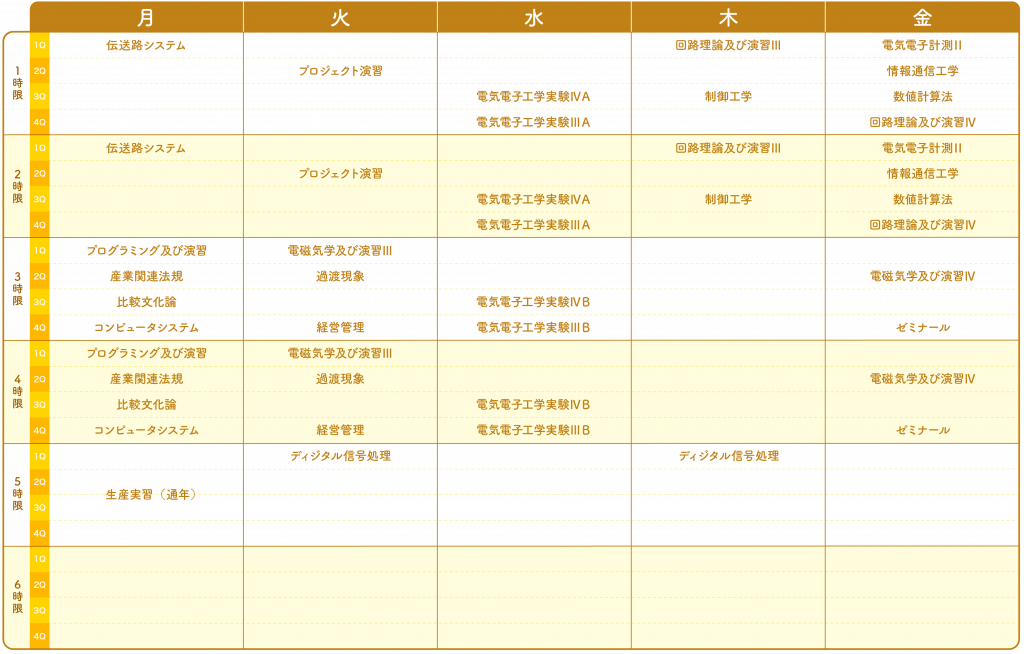

学びの流れ

Flow of Learning

各学年の時間割例を通して、

大学での学びの流れをご紹介します。

コース紹介

Course Introduction

エネルギーシステムコース

電気はエネルギーの一つの形態です。

電気は扱いやすいエネルギーで発電所で作られ都市まで届けられます。

照明や家電、乗り物の動力として使われ

風力や太陽電池、水素燃料電池など新しい発電方法も学べます。

将来は電力や新エネルギー、環境分野で活躍できる力を身につけます。

KEYWORD

eコミュニケーションコース

ここ十数年の短い間に、世界はインターネットによって密接につながるようになりました。

文字や画像、音声などを電気や光、電波で瞬時にやり取りできます。

コンピュータや通信機器も欠かせません。

このコースでは、こうした情報通信を支えるエレクトロニクスや情報技術を学びます。

将来は通信やコンピュータ、電子機器の分野で活躍できる力を身につけます。

KEYWORD

教育目標

高度情報化社会や産業の変化に対応し、電気・電子・情報・通信・制御の各分野で活躍できる人材を育てます。 本専攻では、広い視野と深い知識を基に、自ら考え研究を進め、科学技術の発展に貢献できる創造力と専門力を持つ技術者・研究者の育成を目指します。

沿革

昭和45年に修士(現博士前期)課程が、昭和47年に博士(現博士後期)課程が設置されました。 以来現在までの学位取得者は、課程博士、論文博士および修士の学位取得者を含め、200余名(内女子2名)を数えるに至っています。

博士前期課程(2年)

幅広い基礎知識を身につけ、独自の発想で研究課題に取り組む力を養います。 専門分野での研究能力を高め、成果を論文としてまとめ、学会で発表する力も習得します。 さらに、研究や技術指導に必要な基本能力と高度技術を備えた人材を育成します。

博士後期課程(3年)

社会のニーズを踏まえ、独自の発想で研究課題を開拓します。 国際水準の論文を発表し、関連分野でも主体的に研究を進める力を養います。 自己啓発を続け、将来リーダーとして研究を指導できる人材育成が目標です。

略年譜

日本法律学校設立

専門学校令により日本大学となる

大学令による日本大学設立認可

東京・神田駿河台に工学部第一部工業経営科設置

習志野市に移転

理工学部第一部工業経営科と名称を変更

第一工学部に電気工学科を増設し、生産工学部と名称を変更

大学院修士課程に生産工学研究科を増設(電気工学専攻設置)

大学院博士課程に生産工学研究科を増設(電気工学専攻設置)

修士課程、博士課程を博士前期課程、博士後期課程と改組

新電気工学科棟(31号館)へ移転

電気電子工学科に名称変更

コース設置(電気・エネルギーコース、電子・情報通信コース、電気・電子コース)

学習・教育目標公開

JABEE 対応コース、学生募集開始

コース内容変更(電気・電子コースをJABEE対応とした)

コース名称変更 エネルギーシステムコース、eコミュニケーションコース、クリエイティブエンジニアリングコース(JABEE対応)

JABEE認定!

(財)日本技術者教育認定機構によって、電気電子工学科電気・電子コース(現在はクリエイティブエンジニアリングコースと改称)は、日本技術者教育認定基準に適合していることを認定されました。