19世紀なかごろにエルステッドが、電流が磁気を発生することを発見して以来、電気電子工学は急速に発達し、文明社会の発展を推進する大きな力となってきました。現在、電気電子工学はエネルギー、エレクトロニクス、情報通信などの技術を含んでおり、20世紀後半からの産業構造の変革と高度情報化社会の進展に伴って著しく進歩し、社会を構成するあらゆる産業の発展に貢献しております。

21世紀は地球レベルの環境保護とエネルギーの確保が重要な課題であると言われております。電気電子工学は、新エネルギー開発の基盤となる技術でもあります。将来の化石燃料の枯渇を視野に入れ、太陽電池や燃料電池、風力発電などのクリーンなエネルギーの研究開発に取り組む必要があります。

電気電子工学はテレビ、CDやDVDなどのオーディオやイメージ機器、ディジタルカメラなどの各種のエレクトロニクス機器の主役です。自動車、新幹線、飛行機などのコントロールに用いられているエレクトロニクスでも電気電子工学が中心的な役割を果たしております。

世界各国との交流がますます盛んになり相互に依存している現代社会では,必要な情報を素早く容易に収集することが不可欠です。電気電子工学は、携帯電話、パソコン、インターネット、マルチメディアなどに代表される高度な情報通信システムの開発において重要な役割を担っております。

このように電気電子工学はあらゆる産業の基盤となる技術であり、高度に発達した文明・社会を築くために、将来にわたって必要不可欠な分野であり、今後も科学や産業のなかで重要な位置を占めていくことは間違いありません。

特色とあゆみ

エネルギー、エレクトロニクス、情報通信など電気電子工学の技術は著しく進歩し、あらゆる産業の発展に貢献してきました。また、地球レベルの重要な課題はエネルギーや環境であるといわれ、注目を浴びています。これに対し、脱化石燃料を目指して太陽電池や燃料電池、風力発電などのクリーンなエネルギーの研究が進んでいます。インターネット、マルチメディアなどに代表される高度な情報通信システムもめざましい進歩を遂げています。このように、電気電子工学はエネルギー、エレクトロニクスや情報通信の基盤を支える技術として、社会や産業における基幹的な位置を今後も保ち続けることでしょう。

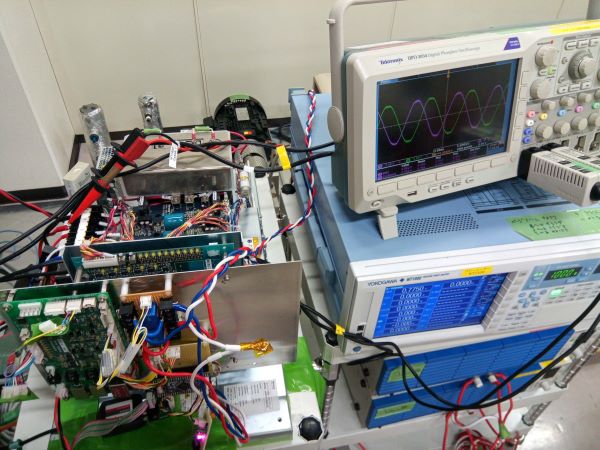

このような状況において、本学科はエネルギー、エレクトロニクス、情報通信の3つの分野を柱とし、広範な技術をカバーする教育システムを構築しています。その基本として、基礎力を重視し、低学年の基礎工学科目の教育に注力しています。また、専門工学では3つのコースを設け、広範な分野からなる電気電子情報工学の基礎知識と専門知識を系統的に学習できるように構成しています。さらに、生産工学部の特色である生産工学系科目として経営・管理・技術者倫理等の科目も設置して、多様化の時代に柔軟に対応し得る創造性豊かな技術者の育成に努めています。最近、注目されているインターンシップについては、40年以上の実績を有する「生産実習」として、企業等で実施しています。これは、在学中から企業活動に触れ、進路を考えることのできる有効な機会となっています。

以上のような教育システムにより、現代社会の基盤となる電気電子工学の基礎から応用までの知識を身につけ、問題を発見し解決する能力を有する創造性豊かな技術者および研究者を育成します。

略年譜

日本法律学校設立

専門学校令により日本大学となる

大学令による日本大学設立認可

東京・神田駿河台に工学部第一部工業経営科設置

習志野市に移転

理工学部第一部工業経営科と名称を変更

第一工学部に電気工学科を増設し、生産工学部と名称を変更

大学院修士課程に生産工学研究科を増設(電気工学専攻設置)

大学院博士課程に生産工学研究科を増設(電気工学専攻設置)

修士課程、博士課程を博士前期課程、博士後期課程と改組

新電気工学科棟(31号館)へ移転

電気電子工学科に名称変更

コース設置(電気・エネルギーコース、電子・情報通信コース、電気・電子コース)

学習・教育目標公開

JABEE 対応コース、学生募集開始

コース内容変更(電気・電子コースをJABEE対応とした)

コース名称変更 エネルギーシステムコース、eコミュニケーションコース、クリエイティブエンジニアリングコース(JABEE対応)

JABEE認定!

(財)日本技術者教育認定機構によって、電気電子工学科電気・電子コース(現在はクリエイティブエンジニアリングコースと改称)は、日本技術者教育認定基準に適合していることを認定されました。

学科説明

学科概要

育成する技術者層と学習・教育到達目標

~育成する技術者層~

現代社会を支える基盤技術である電気・電子工学の基礎から応用までの知識を身につけ、

課題を提起しそれを解決する能力を有する創造性豊かな技術者および研究者

電気・電子・情報通信分野の技術を理解し応用するために必要な数学、自然科学の基礎知識、情報処理技術を身につけ、応用ができる技術者を育成する

電気・電子・情報通信分野の専門知識を有する技術者を育成する

生産および製造技術(ものづくり)に関する基礎的な知識と経営管理能力を有する技術者を育成する

数学・物理等の基礎知識と電気・電子・情報通信分野の技術を応用し実践する能力を有する技術者を育成する

社会の要求を的確に理解し、社会人としての倫理観を持ち問題を解決する能力を有する技術者を育成する

国内外で通用するコミュニケーション能力と国際感覚を有する技術者を育成する

電気電子工学科は、エネルギー、エレクトロニクス、情報通信の3つの分野を、

技術者の教育と、社会に貢献する研究の柱としています。

電気はエネルギーの一つの形態です。

他のエネルギー源に比べて扱いやすいので、遠くの水力、火力、原子力の発電所で大量の電気を発生し、多くのユーザがいる都市まで送ることができます。そして、熱や動力の源として用います。最近は、局所発電として風力、太陽電池、水素燃料電池などが注目されています。

このコースは、このような、エネルギー源としての電気を作り、輸送し、利用することを中心として学びます。

将来、電力会社や電気設備、新エネルギー、環境関係に進みたい人に向いています。

コースへの配属は入学後、希望をもとに面談により決定しますので、将来への不安が多少あっても、安心してコース選択することができます。

またコースは、3年次終了時までに将来の進路等の変更など、やむをえない事情がある場合、手続きを踏むことで変更することができます

大学院

教育目標

産業構造の変革と高度情報化社会の進展に伴い、電力工学、電子工学、情報工学、通信工学、制御工学などの電気電子系工学は、あらゆる産業の発展に大きく貢献するとともに、その進歩は著しいものがあります。さらに他の分野とも連携し、ますます多様化と専門化が進みつつあります。このよう状況の中で、本専攻は人間と自然に対する広い視野と深い知識を基礎として、豊かで安全な社会の実現を目指して、自ら考えて研究を遂行し、将来の科学技術の発展と革新を担う創造性と高い研究能力を有する人材育成並びに高度な専門知識を有する技術者育成を教育の目標としています。

沿革

この理念に基づき、昭和45年に修士(現博士前期)課程が、昭和47年に博士(現博士後期)課程が設置されました。以来現在までの学位取得者は、課程博士、論文博士および修士の学位取得者を含め、200余名(内女子2名)を数えるに至っています。

博士前・後期課程

大学院は博士前期課程(2年)と博士後期課程(3年)の二つからなり、前期課程では、研究を遂行する上で必要な幅広い基礎学力を習得し、広い視野に立ち、独自の発想により研究課題に取り組み、専門分野における研究能力を高め、さらに論文としてまとめて学会で発表する能力を習得するとともに、研究・技術指導のための基本的能力と高度技術を備えた人材を育てることを教育目標としています。また、後期課程では、社会のニーズを視野に入れて研究課題を開拓し、独自の発想でこの課題に取り組み、国際水準の論文にまとめて発表する能力、研究経験をもとに関連する専門分野においても主体的に研究を遂行する能力、さらに自己啓発をしながら、将来リーダとし研究を指導できる能力を有する人材を育てることを教育目標としています。

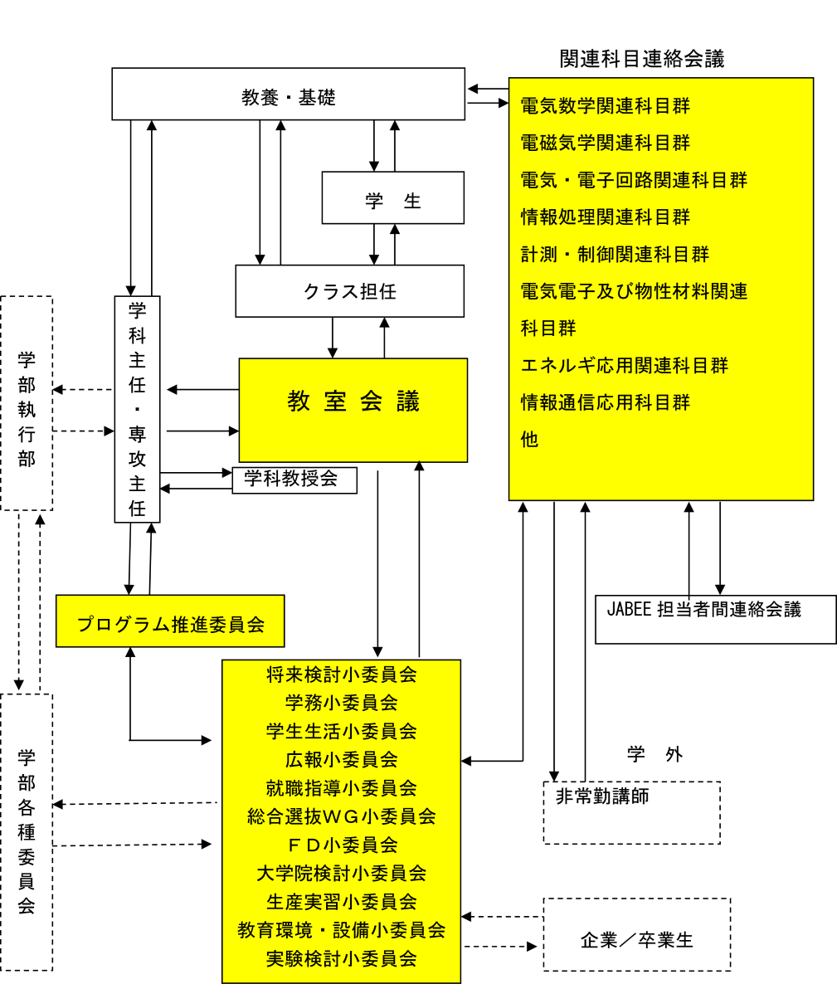

組織図

令和5年度 学科内組織図